床ずれ・褥瘡(じょくそう)

家族の床ずれ、褥瘡(じょくそう)を見つけたら、できるだけ早く診察することをお勧めします。

床ずれ・褥瘡とは

床ずれは、体重による圧迫で血流が滞ることで起こる皮膚の傷です。通常、人は無意識に寝返りを打ったり、お尻の位置をずらしたりして皮膚への圧迫を避けています。この動作を「体位変換」と呼びます。しかし、麻痺や寝たきり状態の方は体位変換ができず、同じ部分が圧迫され続けるため、皮膚に酸素や栄養が十分に行き渡らず、床ずれが生じてしまいます。

床ずれが起こりやすい場所は?

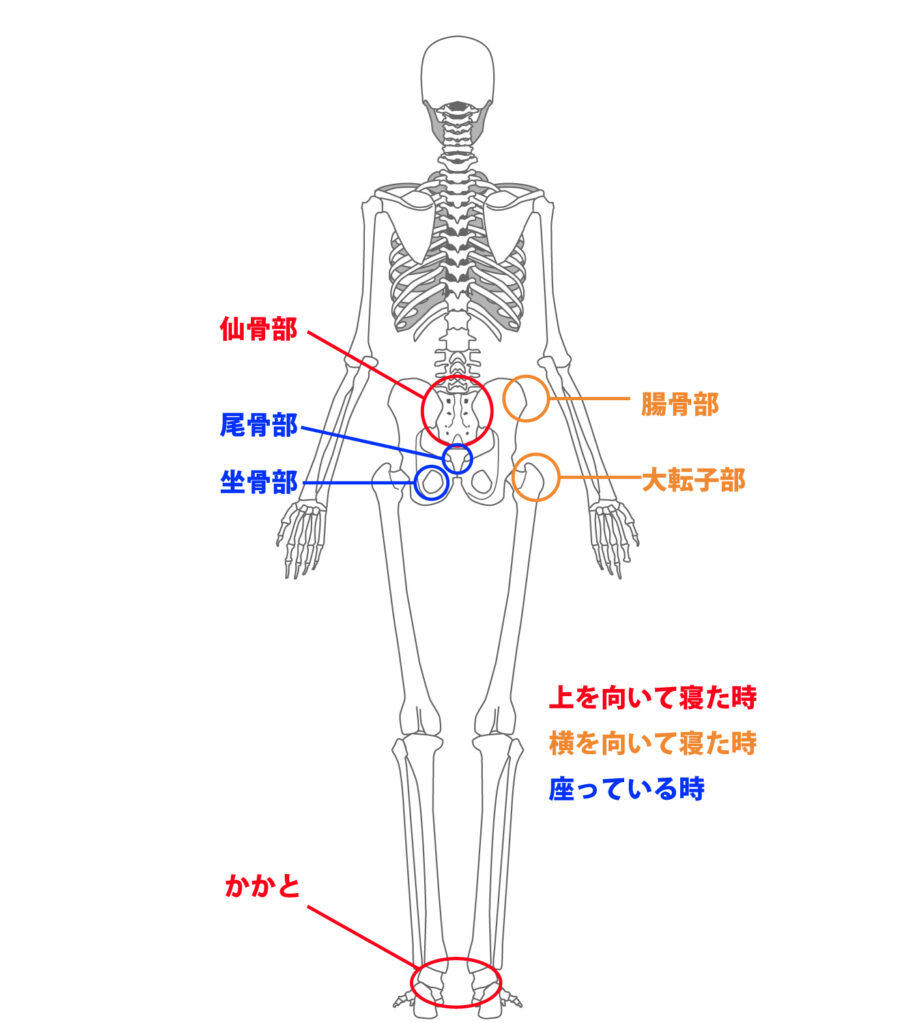

床ずれができやすい場所は、骨が突出した部位です。特に高齢者や栄養状態が悪い方は、筋肉や脂肪が減少し、骨の出っ張りが目立つためリスクが高まります。

以下は、床ずれができやすい具体的な部位です。

- 仰向けに寝ているとき:仙骨部、かかと

- 横向きに寝ているとき:腸骨部、大転子部

- 座っているとき:尾骨部、坐骨部

腰回りに床ずれが発生しやすいことを覚えておくと良いでしょう。

床ずれの前ぶれを見逃さないようにしましょう

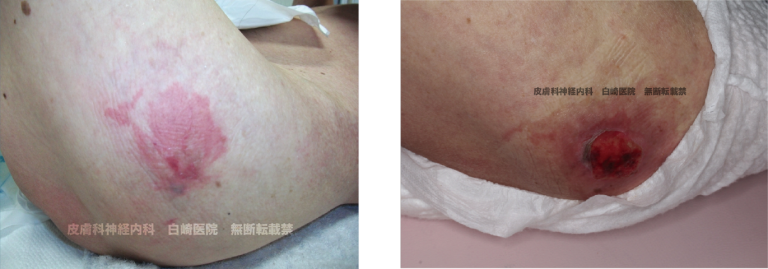

床ずれの前兆を見逃さないことが重要です。下の写真に示されているように、左側の写真では腰(腸骨部)の皮膚が赤くなっていますが、何も対処しないと数日後には右側の写真のように皮膚潰瘍ができてしまいます。この赤みは床ずれの初期サインですので、できるだけ早く受診することが大切です。

特に、床ずれが起こりやすい部位は寝ている人の体勢によって見えにくいことがあります。寝たきりに近い方がいる場合は、家族が意識して皮膚の状態を観察するよう心がけてください。

床ずれの診察

- 平日に受診をお願いします。(待機場所やベッドがなかなか空かず、お待たせしてしまう可能性があります)

- 必ず、家族やケアマネ、訪問看護師と一緒に来院して下さい。(ベッドや日常生活の様子、介護度をお聞きします)※ケアマネか訪問看護師がいてくださると話がスムーズに進みます。

- 問診票をダウンロードし、もれなく記載して持ってきて下さい。

- 往診が必要な場合は、初回診察時に相談となります。まずは受診をお願いします。

床ずれの治療方法

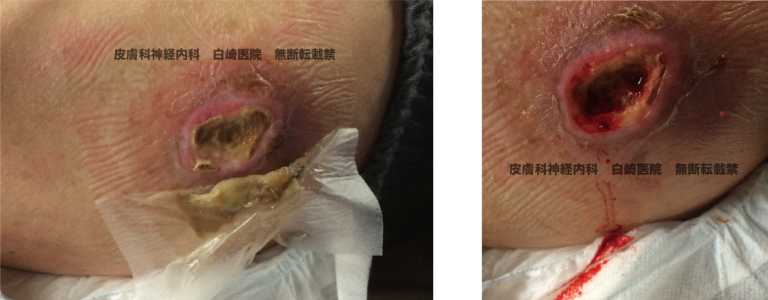

1)壊死(えし)部分の除去

皮ふが死んでしまった壊死部分は傷が治るのを阻害するため、ハサミやメスで除去します。また、壊死部分は放置しておくと感染の原因にもなります。

2)感染対策

傷や皮膚潰瘍の周りが赤くはれてきたら感染のサインです。早めに受診して下さい。抗生剤の点滴や、のみ薬で治療いたします。

3)湿潤治療

傷は乾きすぎても、傷の周りが白っぽくふやけすぎても治りません。傷を治すには適度な潤いが必要です。1962年に発表された有名な実験があります。豚の皮ふに傷を作り、一方はカサブタをつけて乾かしながら、もう一方はカサブタをはがしフィルムをつけて潤いを保ちながら治した場合、フィルムの方が2倍早く治っています。当院では数種類の被覆剤を状態によって使い分け、良好な湿潤環境を保つように治療しています。

ぬり薬

感染がある場合はゲーベンクリームやカデックス軟膏を、感染がない場合はフィブラストスプレー、プロスタンディン軟膏、アクトシン軟膏を用いて治療します。この中でフィブラストスプレーはbFGF(塩基性線維芽細胞成長因子)を含む製剤で、強力に血管を新生し、良好な肉芽を増やす作用があります。

床ずれが治りにくい理由

普通の皮ふの傷や皮膚潰瘍は1〜2週間ぐらいで治りますが、床ずれは中々改善しない場合があります。

その理由は以下のAとBがあるからです。

A:自分で寝返りをうてず、傷への圧迫が解消されない

B:食事量が少ない、全身状態が悪いなど栄養が不足している

日常のケア(治りにくい床ずれを治る傷に変えましょう)

傷の処置と平行して、以下のことを行います。

1)傷への圧迫を減らすためにベッドや車いすにエアマットを導入

最近のエアマットは高機能で、エアマットに一定時間ごとに体位を変換する機能がついています。その他に寝ていてもフワフワした感じがしないように圧の調節が出来たり、座面がすぐに硬くなり起き上がるときに便利なモードが付いています。詳細はメーカーのHP(モルテン、ケープ)を参照下さい。高機能のエアマットでも介護保険を使えば月1000円程でレンタルできます。

2)関節が固まらないようにリハビリを

特に膝の関節が固まってしまうとエアマットを使っても床ずれが治りにくくなります。下肢全体にクッションを入れて膝関節が固まらないように予防することも大切です。クッションの使い方はこちらを参照にして下さい。

3)ポジショニンググローブやスライディングシートの利用

介助者が楽に体位変換やオムツ交換、車いすへの移動を行えるように使用します。それ以上に、傷へ無理な負荷がかからないようにする働きもあります。最近は体位交換時のずれや摩擦により床ずれが悪化することが知られています。ユーチューブにあるこのビデオが参考になります。

4)現在の食事量を調べ、少ない場合は栄養の追加を

生命を維持するための最低限のカロリー数に加えて、傷を治す分のカロリーが必要です。食べやすい食事に変更してもらったり、栄養補助食品などを追加したりします。口の中が汚くトラブルがあると食事量の低下にもつながります。このため口腔ケアを行って頂く場合もあります。

上記①〜④はかかりつけ医、ケアマネージャー、訪問看護師、理学療法士(リハビリ)、管理栄養士、歯科衛生士など他の専門家と協力して行います。

繰り返しになりますが、以下をお願いしております。床ずれは早期治療が鍵となりますので、介護者の方は、床ずれの前ぶれを見逃さないようにお願いします。

- 平日に受診をお願いします。(待機場所やベッドがなかなか空かず、お待たせしてしまう可能性があります)

- 必ず、家族やケアマネ、訪問看護師と一緒に来院して下さい。(ベッドや日常生活の様子、介護度をお聞きします)※ケアマネか訪問看護師がいてくださると話がスムーズに進みます。

- 問診票をダウンロードし、もれなく記載して持ってきて下さい。

- 往診が必要な場合は、初回診察時に相談となります。まずは受診をお願いします。